On

On

- 全て

- SPECTRA

-

三菱重工業株式会社 [ プレスリリース ][ 防衛 ]

海上保安庁向け大型巡視船の命名・進水式を三菱重工マリタイムシステムズで実施 3,500トン型巡視船「だいとう」 -

三菱重工業株式会社 [ プレスリリース ][ サステナビリティ ][ カーボンニュートラル ][ エナジートランジション ][ エネルギー ]

MHIET、6気筒500kWクラスの水素エンジン発電セットで定格出力を達成 -

Primetals Technologies, Ltd. [ プレスリリース ][ 産業機械 ]

アルセロールミッタルの熱間圧延ライン向け自動化システム更新を受注 -

Primetals Technologies, Ltd. [ プレスリリース ][ 産業機械 ]

電磁鋼板生産を拡大するタンデム冷間圧延機を福建科宝向けに受注 -

三菱重工業株式会社 [ プレスリリース ][ 防衛 ]

当社開発中の無人機による被災地への重量物資の輸送や自動荷下ろしなどを実証 南海トラフ巨大地震を見据えた災害対処訓練「南海レスキュー2024」で

OUR BRAND

三菱重工グループは、エンジニアリングとものづくりのグローバルリーダーとして、

1884年の創立以来、社会課題に真摯に向き合い、人々の暮らしを支えてきました。

長い歴史の中で培われた高い技術力に最先端の知見を取り入れ、

カーボンニュートラル社会の実現に向けたエナジートランジション、社会インフラのスマート化、

サイバー・セキュリティ分野の発展に取り組み、人々の豊かな暮らしを実現します。

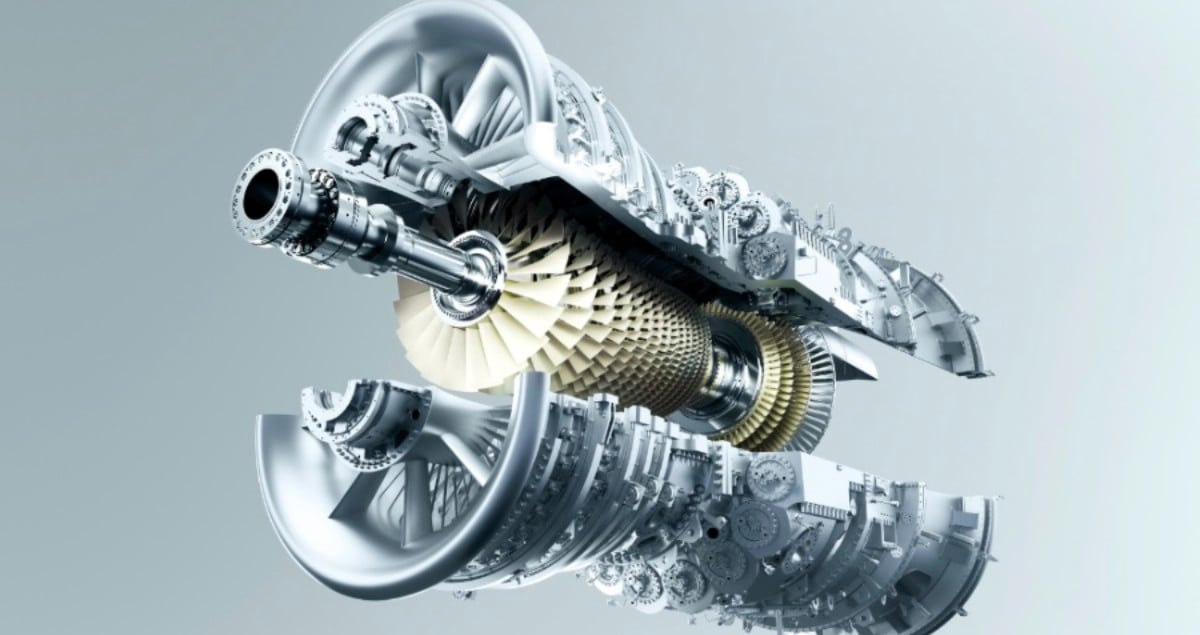

OUR KNOW-HOW

陸、海、空、

そして宇宙へ

三菱重工グループは、発電用タービン、CO2回収、造船、航空、防衛、宇宙などにわたる500以上の製品・技術を保有しています。

高度な技術とエンジニアリングを活かしたソリューションを提供し、パートナーとともに世界の躍進のために貢献していきます。